モデル工事の現状

建設キャリアアップシステムを活用することを特記仕様書および入札説明書に

契約事項として明記されています。

〇特記仕様書に明記されている条件

1.建設キャリアアップシステムの現場登録を行い、

カードリーダーを設置すること

2.工事期間中の平均事業者登録率90%、

平均技能者登録率80%を

達成するよう努めること

3.工事期間中の平均就業履歴蓄積率(カードタッチ率)

50%を達成するよう努めること

上記、3点の条件を達成できるかで、

工事成績評定の加点や減点が行われます。

そして、受注者は施工段階ごとに、

事業者登録率・技能者登録率・就業履歴蓄積率

の報告を発注者より求められます。

工事が完成すると、最終的な評価が下されます。

目標達成時⇒工事成績評定1点加点

(平均技能者登録率90%以上でさらに1点加点)

目標を著しく下回った

(平均事業者登録率70%未満or平均技能者登録率60%未満

or平均就業履歴蓄積率30%未満)場合⇒1点減点

1~3の条件を満たすには、

下請業者の方々の協力が必要になります。

いくら元請業者で登録していても、

下請業者が登録していない場合、

この数値を超えることは不可能です。

では、実際モデル工事として施工された現場では

どういった数値になっているでしょうか。

令和2年8月末時点で一般社団法人全国建設業協会さんが

モデル工事の現場33カ所に向けて行ったアンケート結果があります。

(参照元:http://www.zenken-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/a4e5dc22d846c327e7c2c4a18d9c894b1.pdf)

33現場の内訳は国の直轄工事23、地方公共団体8、

民間発注工事2となっています。

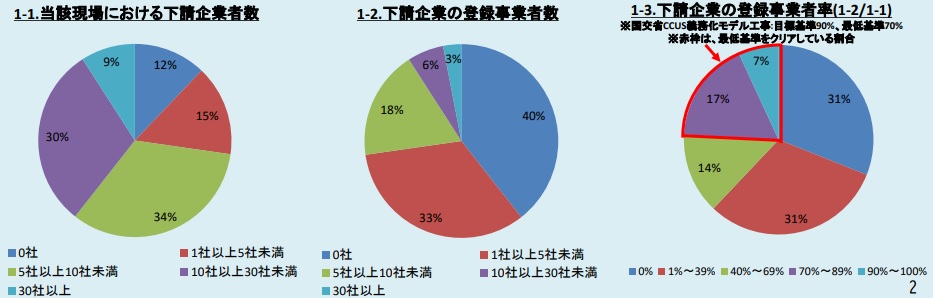

下請業者の登録率がこちらです。

1-1が、現場に入っている下請業者数です。

0社 - 12%(4現場)

1~4社 - 15%(5現場)

5~9社 - 34%(11現場)

10~29社 - 30%(10現場)

30社~ - 9%(3現場)

次に、1-2を見ると、

下請業者の中で登録している事業者数は何社あるのかですが、

0社 - 40%(13現場)

1~4社 - 33%(11現場)

5~9社 - 18%(6現場)

10~29社 - 6%(2現場)

30社~ - 3%(1現場)

両者を比べると大きな差が

出ていることがよくわかりますね!

下請業者が0社~9社入っている現場が

60%(20現場)に対して、

下請業者が登録している現場は

0社~4社で70%(24現場)を超えています。

さらに、見やすいのが10~29社の部分です。

下請業者が10~29社入っている現場が

30%(10社)あるのに対して、

登録業者数を見ると6%(2現場)しかありません。

目標は平均事業者登録率90%です。

著しく下回ったとされる最低ラインでも70%です。

1-3を見ると登録率の結果がわかります。

0% - 31%(10現場)

1~39% - 31%(10現場)

40~69% - 14%(5現場)

70~89% - 17%(6現場)

90%~100% - 7%(2現場)

最低ラインの70%を超えている現場が24%(8現場)

うち、加点対象の条件である90%を超えている現場にいたっては

7%(2現場)しかないという結果になっています。

逆に言うと、76%(25現場)が減点対象になっている

ということになりますね。

工事成績評定は65点を基準に加点・減点されていく方式です。

加点・減点方式で、高得点を狙うには

1点でも落とさないことが基本です。

同じクオリティの工事をしても

登録率で減点されるのは悔しいですよね。

登録事業者数が増えてこその

建設キャリアアップシステムです。

登録事業者数が少ない現状では、

メリットも当然少なくなります。

ですが、登録事業者で現場を固めてしまえば、

元請業者・下請業者ともにメリットが大きくなります!

〇メリット

・登録事業者だけで固めてしまえば、様々な事務の手間が省けます!

・公共工事の受注業者であれば、工事成績評定の加点にもなります!

・元請・下請業者ともに現場や従業員の管理がスムーズに!

今後、このモデル工事の件数が増えてくると、

建設キャリアアップシステムの登録事業者の需要も

自然と高まります。

ホームページやSNSでアピールすることで、

受注率アップも見込めます!

「周りがやっていないからいいや」ではなく、

「周りがやっていない今がチャンス」です!

他社との差別化を図りましょう!